星川小児クリニック: 045-336-2260

病児保育室アニモ : 045-336-2264

手づかみ離乳食のすすめ

赤ちゃんが決める離乳食のすすめ

分けあたえ・手づかみ離乳食という選択肢

離乳食のお話を聞いてみませんか?(予約制・無料)

星川小児クリニックでは、「赤ちゃんが決める離乳食」「手づかみ離乳食」について、管理栄養士が丁寧にご説明しています。

乳児健診と同じスケジュールで、午後14〜15時ごろにお話ししています。

ご希望の方は、お電話045-336-2260でご予約ください。

離乳食は薄いお粥から?

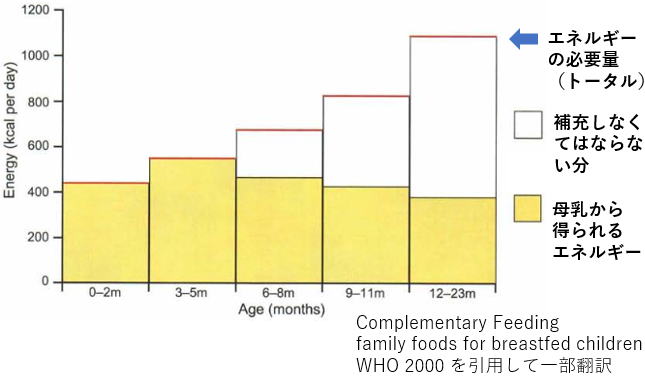

この表は、WHOが2000年に発表したものですが、母乳栄養ではどのくらいの栄養が不足するかがとてもわかりやすいので、一部翻訳して紹介します。

原著では、breast milk(母乳)と書かれているのですが、混合栄養、人工栄養の場合も基本的には同じように考えてよいと思います。

赤ちゃんの離乳食は10倍粥からと、言われては来ましたが、100mlの10倍粥を食べたとしてもエネルギーは35kcalで、母乳の半分ですから、とても足りません。

咀嚼の練習にもならないし、栄養価も足りない、となると…どうも今までの日本の離乳食のすすめかたは、問題がありそうです。

「手づかみ離乳食」とは?

「手づかみ離乳食」は、赤ちゃん自身が手でつかんで、好きなタイミング・量で食べる離乳食のことです。

赤ちゃんの「食べたい」という気持ちを大切にし、親が“食べさせる”のではなく、自分で“食べる”ことを応援するスタイルです。

主に田角勝 著『手づかみ離乳食』(合同出版)を参考にしています。とてもわかりやすく、おすすめの一冊です。

「手づかみ離乳食」をはじめるとき

いつから手づかみ離乳食をあげたらよいのかですが、「お座りができるようになった」「自分の手でものをつかむようになった」頃です。だいたい生後5~6ヶ月でしょう。

手でつかめるものでいいので、どろどろの離乳食から始める必要はありません。手づかみですからスプーンはいりません。

個人差があるので、最初は目の前においてあげても手に取って口にもっていかないこともあります。そうであれば、その子にとってはまだ離乳の開始時期ではないというだけのことです。

▲手前から卵焼き・プロッコリー・にんじん・パン

卵は卵ボーロ(つぶしたもの)をちょっと食べさせてみて、卵アレルギーが無いことを試してみてからが良いです

ゆでたブロッコリーとかにんじんを目の前においてみて、手でつかみ、口にもっていくかどうかみれば良いと思います。遊んだりなめるだけで十分です。実際には最初はその食材を食べないことが多いものです。

離乳を開始する頃の赤ちゃんは、お腹をすかせているようにみえても、それはいつも慣れている母乳やミルクをほしがっているだけで、離乳食を食べたい、食べさせてほしいというわけではないのです。ましてや親に何かを食べさせてほしいわけでもありません。なので、そういうときに、スプーンで離乳食を口に持っていくと嫌がってしまいます。

この頃は空腹時には、母乳やミルクをあげて、ご機嫌がよいときに、「食材で遊ぶ」ぐらいで十分です。「離乳食は空腹時にあげる」というわけじゃないんです。

最初から固形物でいいの?

離乳食をスタートするときのイメージは、今までだったら「すりつぶしたお粥をスプーンで一口から」というイメージでしょうか。でも、それは日本で画一的にされてきただけで、赤ちゃんにとってはハードルだったかもしれません。

手づかみ離乳食は、つかむのですから当然固形ですが、固形の食べ物は、その硬さ、舌ざわりなど、赤ちゃんが自分で経験して知っているので、徐々に食べるようになっていきます。また、固形といっても硬いものではないので、歯が生えていなくても歯ぐきや舌でつぶすことができます。このような経験を離乳期からしておくことは、その後いろいろな食べ物を食べていくために必要なことです。

もし、ドロドロの離乳食ばかりあげているとただ飲み込むばかりになってしまい、そういう練習もできなくなってしまいます。もちろんドロドロしたものをあげるにはスプーンが必要ですので、スプーンを使ってはいけないということではないのですが、赤ちゃんに大切なのは、食べさせてもらうために口をあけることではなく、手を使って自分の意思で食べること、だから最初から固形物を中心にしていいのです。

まず最初に自分で食べ物を口に持っていく経験をすると、他の人から食べさせてもらうことも受け入れやすくなります。そして自分でスプーンやフォークを使うようになる、そういう順番です。

時間・回数・量も「決めない」

「手づかみ離乳食」では、離乳初期・中期・後期といった区分や、食事の回数・時間なども決めなくてかまいません。

- 授乳の前でなくていい

- 空腹でなくてもOK(むしろ空腹時は母乳やミルクを)

- ご機嫌なときに、楽しい時間として

赤ちゃんが自分で食べる量をコントロールします。親はがんばらず、見守るだけで十分です。

誤嚥や窒息の危険性は?

とてもよくあるご心配です。

海外の研究では、「従来の離乳食」と「手づかみ離乳食」で、窒息のリスクに差はないと報告されています。

もちろん赤ちゃんにまかせていれば窒息しないということではないので、注意をするのもかわりません。

以下のような応急処置を知っておきましょう。

窒息時の応急処置(乳児)背部叩打法|東京消防庁

胸部突き上げ法(乳児)|東京消防庁

※「おえっ」とする・咳き込む = 咽頭反射です。窒息ではありませんので、慌てなくて大丈夫です。

むしろ、そういう経験を通して、食べ方を学んでいくわけです。

親の食事を“分けあたえる”だけで十分

離乳食用に特別なものを用意する必要はありません。

以下の点に気をつけて、親のごはんを少し取り分けましょう。

避けたい・注意が必要な食材

- ハチミツ・生もの

- 塩分・糖分が多い食品

- 種のある果物(さくらんぼなど)

- 小骨のある魚(のどに刺さる)

- 丸くてつるっと飲み込みやすい食品(ミニトマト、ぶどう、こんにゃく、豆など)

- メチル水銀が蓄積しやすい大型魚(メカジキ、クロマグロ、キバチマグロ、キンメダイなど)

- 食パン(※9か月頃以降は、のどに詰まりやすくなる子も。見守りを)

繊維の多い野菜は危険というわけではないのですが、赤ちゃんが口の中でうまく扱いにくいので、長ネギやアスパラガスなどは調理を工夫する必要があります。

こういったものや硬すぎるものを避ければ、親の食事を少し分けてあげるだけで、赤ちゃんの分だけ全く別に作らなくても良いのです。

ご飯は小さなおにぎりにしてあげるといいでしょう。そうすれば「手づかみ」もしやすくなります。

食パンは細く切って握りやすくすればあげやすいですが、9ヶ月ぐらいになると無理に自分の口の中に押し込んでしまう子もいて、気道の中で圧縮されやすいので注意してあげてください。

お肉も、例えば赤ちゃんに不足しがちな鉄分を補う意味でもレバーなどは歯ぐきでつぶせますし良い離乳食になります。海外では早くからあげています。

また、日本では白身魚からという指導が多いですが、赤身魚からでも全く問題はなく、海外では鉄分が多くとれる赤身魚を優先して与えることが多いそうです。このへんの指導も日本ではなんとなくそう言われてきたから続いていたということでしょうか。

いろいろな考え方があって、それでいいんだと思います

もちろん、手づかみでなくてはいけない、スプーンを使ってはいけないというわけではありません。保育園に入園すれば、スプーンも使うと思いますし、スプーンに慣れることもいいと思います。もちろん「分けあたえ」はいいと思いますが、だからといって「離乳食として売っているもの(便利ですよね)」をお店で買ってはいけないということもありません。100%こうでなくてはいけないというような考え方ではなく、ご家庭の環境や考え方に合わせて、うまく組み合わせてくださいね。

親の食事を分ける離乳食だとアレルギーも起こりにくいかも

これも「手づかみ離乳食」とはちょっと離れますが、食物アレルギーは、皮膚や粘膜から食物アレルゲンが侵入し感作(アレルギーになる)され、口から食べたときにアレルギー症状が起こるという仕組みであることは最近はコンセンサスになっています。つまり、親だけが食べたものが赤ちゃんの皮膚から入ると食物アレルギーになりやすいということです。ということは、親子が同じ食材を食べていれば食物アレルギーになりにくいわけです。昔は食物アレルギーが少なかったのは、そんな理由もありそうです。今でも離乳食の解説に「アレルギーになりやすい食品は1歳すぎてからにしましょう」と書かれていることがありますが、さすがにそれはおかしいです。よろしければ以下の記事も参考にしてください。