発熱

受診時期は月齢で分けて判断

38℃以上の発熱があったら

・0~1ヶ月

一見元気で食欲があっても、この頃は熱が出ること自体が緊急事態です。とにかく早めに受診しましょう。

・2~3ヶ月

ミルクの飲みがよく、機嫌もよければ、あわてることはないですが、24時間以内には受診しましょう。

・4~5ヶ月

ミルクの飲みもまあまあで、機嫌もそれほど悪くなければ、それほどあわてなくてもよいのです。夜間なら翌日には受診しましょう。

・6ヶ月以降

食欲や機嫌がまあまあであれば、夜間や休日(連休を除く)にあわてて受診しなくてもよいです。でも翌日以降には受診するようにしましょう。

熱よりも大事なのは、機嫌と食欲

熱が出ると、高熱のために脳がやられた人がいる…? などということを心配する人がいますが、それは本当は違うのです。それは脳炎を起こすような病気があって、そのために高熱もあったということなのです。

病気の重さを示すものとして、確かに熱が何度かということは簡単な指標にはなりますが、もっと大切なのは、機嫌と食欲。熱があっても抱っこしてあげると笑う子や、ミルクの飲みもまあまあだったりすればあまり心配ありません。さらに食欲が落ちても、水分はとれるし、時々笑顔もでて遊びだすというのなら、それも安心材料です。

ただし、機嫌や食欲が問題なくても、生後4か月未満のお子さんの場合や、2~3日熱が続くような場合は自己判断では心配ですので、受診してください。

最近は「機嫌と食欲」じゃなくて「機嫌か食欲」と説明しています。扁桃腺炎なんかのときは熱は高く食欲はすぐに落ちるけれどちょっと疲れた感じだけでそんなに機嫌は悪くないし、逆に鼻が詰まったり咳こんだりしてちょっと怒りんぼモードで機嫌が悪くても、食欲が普通だったらそりゃあ急ぐ病気じゃないですしね。

今日いこうか明日にしようか

「早く診せた方がいい?」と迷ったときに

赤ちゃんや小さなお子さんが熱を出すと、とても不安になりますよね。特に、まだ月齢が小さいうちは、「できるだけ早く診てもらったほうが安心」と感じるのも当然のことです。

たしかに、月齢の低いお子さんについては早めに診察したほうがよいケースもあります。でも、どんなときでも「早ければ早いほどいい」というわけではありません。

- 早く診てもらえば早く治るのでは?

- 抗生物質を早くもらえれば安心

- 早く熱を下げてあげたい

- 肺炎などを防げるかもしれない

- 明日保育園に行けるようになるかも

- 早めに行けば一度の受診ですむかも

こんな風に思うこともあるかもしれません。

ですが実際には病気の原因がはっきりするには少し時間がかかることが多いんです。すぐに来ていただいても、「今の段階ではもう少し様子を見るのが良さそうですね」とお伝えすることになるケースも、よくあります。

「少し待つ」という選択も、お子さんのためにできること

もちろん、心配な気持ちを我慢する必要はありません。

でもたとえば、

- 生後6か月を過ぎている

- 水分がとれている

- 機嫌が悪くない

- 呼吸も落ち着いている

というようなときは、まずはおうちでしっかり休ませて、翌日の予約診察でも十分間に合うことが多いと思います。

解熱剤の使い方

解熱剤を何℃になったら使うのか、ちゃんとした決まりはないんです。38.5℃以上になったらと言われますが、それはあくまでも目安です。熱の数字も参考にはなりますが、それよりも「熱のためにつらそうかどうか」で判断をします。38.5℃でも元気そうにしていれば使わなくていいし、ちょっとつらそうで眠れないというようなときには使うという具合に考えればいいと思います。

かぜのときなど、本当はちょっとクタッとして寝ているのがちょうどいいような状態でも、解熱剤を使って人工的に元気にしてしまうと、お子さんは安静にするどころか普段どおり遊び回ってしまい、かえって体力を消耗してしまうかもしれません。

解熱剤を使う目安を簡単にまとめてみました。

- 熱のために機嫌が悪い

- 熱のために眠れない

- 熱のために水分がとりにくい

わかりやすく言えば、使ってメリットがありそうだと思うときに使えばいいということです。

せっかく寝ているのに40℃を越えたから使わなくちゃというようなものではありません。お母さんが「考えて使う」ようにしていくと、熱の数字はあくまでも参考にとどめ、お子さんの様子をみて使う使わないの判断ができるようになると思います。

なお、鎮痛作用を期待して使う場合(たとえば中耳炎の痛みや頭痛など)であれば、熱がさほど高くなくても使うことがあります。

熱が出たときのホームケア

子どもが気持ちよさそうにしているかどうかがポイント

お子さんが病気でお熱が出たりしたとき、お母さんたちは、看病するというイメージで何かしてあげなきゃいけないと思ってしまうみたい・・・。

ここでは「熱が出たときのホームケア」をお話しするのですが、実は、いつもの育児の中で気をつけていることと同じと言ったっていいくらいなんです。

よく診察室で「何か気をつけることはありますか?」と聞かれることがありますが、「いつもと同じでいいですよ」とお答えすることもしばしば。大切なのは、何かをしてあげることよりも、よく観察して受診のタイミングなどを考えてあげることなんです。

それから、お子さんが病気のときはお母さんたちも生活のリズムがいつもと違いますし、風邪がうつってしまったりして、体調を崩してしまうことが多いですね。私たちも「お母さんのほうが辛そう・・・」と思うことがよくあります。周りの人に助けてもらったり、少し家事を手抜きしたりして、頑張りすぎないようにしましょうね。

水分

高熱が出ると、身体の水分が奪われやすい状態になっています。水分がとりにくいときは、少量ずつあげてください。おしっこの回数や量をみておいてくださいね。でも、いつもどおり食事がとれたり、母乳やミルクが飲めているときは、気にしないでいいですよ。

食事

食欲があれば、いつもどおりでいいです。食欲がないようなら、無理に与えても栄養にならないので、あせらないでください。水分がとれていておしっこがでていれば大丈夫。

衣服や環境

室温や湿度は本人が快適であればそれでいいと思います。「病気のときはクーラーはいけないのでは?」というご質問をいただくことがありますが、病院もエアコンを入れてます。猛暑のときなどは、体力の消耗を防ぐためにも、本人が快適に休める程度に設定して使うのはいいと思います。

衣服や寝具は、悪寒があり寒がっているなら暖かめにしますが、汗ばんできたら少し涼しいくらいでいいですよ。汗でぐっしょりになった下着は替えてあげてくださいね。厚着にさせすぎると、うつ熱といってそのために体温が上がってしまうこともあります。

クーリング

よく熱がでると、「熱さまシート」をおでこに貼ったりしてますね。でもこれは全員が必要なわけじゃないです。本人が気持ちよいなら貼ってもいいですが、熱を下げるほどの効果はありません。アイスノン、氷枕なども同じです。

これらは必ずしなくてはいけないというものではなく、気持ちよく過ごせるなら使ってもいいんじゃない? というくらいに考えればいいと思います。そう考えるとちょっと気が楽になりますよね。

お風呂

高熱でぐったりしている子を起こしてまで入浴させることはありませんが、熱があるからというだけで何日もお風呂に入れないというのもちょっと考えものです。もちろん長風呂に入れすぎて消耗させてはいけませんが、普通の家庭での入浴であれば、それほど気にする必要はないと思います。

「お風呂に入ったら熱が上がった」というお話も聞きますが、たいていは夕方から夜にかけて自然に熱が上がる時間帯だったということが多いです。お風呂が原因というわけではない場合がほとんどです。

子どもさんが入りたそうだったら入れてあげてもいいと思いますよ。

解熱したと思ったのにまた夕方から出てきた

熱が出て3日目ぐらいになると、よく朝は下がっていたのに夕方になってまた熱が上がってきたということでびっくりされる方がいます。でも、このパターンは「よくあるパターン」なんです。それだけの変化でしたらそんなに心配することはなく夜間の急病センターに行く必要もないと思います。朝から高熱が続いているときよりもよほど良いパターンです。

でも、熱以外の状態がまあまあでも、3日以上続けて熱が出ているときはやっぱりもう一度普通の時間帯に再診してくださいね。

咳・ゼーゼー・呼吸困難

急ぐ咳と急がない咳の見分けかた

急ぐ咳(はやく病院に連れて行かなくてはならない咳)というのは、ひとくちで言うと、「呼吸困難をともなう咳」です。

お子さんは「息が苦しい」とは言えませんから、どういう状態が呼吸困難なのか知っておくとよいですね。それでは小さい子の呼吸が「苦しい」のか「そうでもない」のかはどうやって見分けたらよいのでしょうか。

- 呼吸数がいつもより多い

- お腹や胸がペコンペコンと動く

- 鼻をひくひくさせたり、肩を動かしながら息をしている

- 息をするたびにゼーゼーと音がする

- 顔色がとても悪くぐったりしている

これらの症状があるようだったら、その子の咳は「呼吸困難をともなっている」と考えたほうがよいかもしれません。

呼吸困難はなさそうだし、食欲もあるのだけど、夜中の咳が目立ち、ときには咳き込んで吐いてしまうようなことがあります。吐くほどひどい咳、眠れないほどひどい咳と思うかもしれません。でも、ひとしきり咳込んだ後はおちついて眠ってくれます。このような咳はあわてることはない咳です。

また、咳は必ず止めなければいけないということもありません。咳の種類によって止め方、見方もそれぞれ違います。止めてあげることで楽になる咳もありますが、咳という反射それ自体はじゃまなものを排除するための生理的なものでもあるので、がんばって咳を出させてあげたほうが良いことも多いのです。

セキ・ゼーゼーの受診の目安

急いで受診

(夜間なら救急外来へ)

- 顔色が悪くぐったりしている

- 呼吸が苦しくて夜眠れない(呼吸困難)

- 息を吸うときに「ヒー」という音がして、吸う時間が長くなる※クループ症候群の可能性があります

- 息を吐くときに「ゼーゼー」という音がして、吐く時間が長くなる※ぜんそくのような症状です

- 鼻をひくひくさせたり肩を上げて息をしている

- お腹や胸がペコンペコンと動く

- 赤ちゃんで1分間に60回以上の呼吸をしている(幼児では40回、小学生では30回以上は要注意)※安静時の呼吸数です

様子をみてOK

(夜間なら昼間の診療時間を待って受診)

- 咳が夜になるとひどくなるが眠れている

- 咳が出るが、元気があって食欲もまあまあ

ぜんそくのような症状にともなう咳

ぜんそく様の症状が出ると、小さい子だとたいてい咳も目立ちます。ただ、セキだけではなく、息を吐くときに、ゼーゼーといういかにも苦しそうな音がするのが特徴です。胸の音はお母さんがお子さんの胸や背中に耳をつけて聞くとふだんと違うのがよくわかると思います。

もともとぜんそくのような症状が出やすいといわれている子で、予備の気管支拡張薬があり、使用法の説明も受けているなら、まずその薬を使って様子をみますしょう。それでも呼吸が苦しく、発作の程度が重いときは、夜間・休日などであれば、救急外来を受診してください。

クループ症候群にともなう咳

声帯のあたりがむくみ、空気の通り道が狭くなるために起こるので、声もかれてきます。またぜんそくのときとは反対に、息を吸うときに、キューキューというオットセイの鳴き声のような音が聞こえてきます。息が苦しいという点ではぜんそくと似ているのですが、ぜんそくの薬は全く効きません。

この病気はあまりひどくならないうちに小児科を受診して、必要な処置をしてもらうしてもらうことが大切です。とくに呼吸困難が強いときは夜間休日でもためらわず病院を受診してください。

子どもは鼻水がたまっただけでも咳をする

子どもは鼻を上手にかめません。鼻水をのどに吸い込んでセキ込むことがしばしばです。こんなときは、頭の位置を少し高くしてあげると、鼻水がたまりにくくなるのでおすすめです。あんまり気になるようなら、市販の鼻吸い器で吸ってあげると、それだけで眠れたりセキが治まったりすることもあるので試してみてもいいかもしれません。

鼻水が出るとすぐ鼻水を止めたくなりますが、鼻が出ないようにする薬(抗ヒスタミン薬)を使うと、かえって鼻が粘っこくなってしまうので、詰まってしまうこともあります。なので、とくに小さい子には鼻をやわらかくして出しやすくする薬をもらうことがが多いと思います。

受診したときに、たとえばさらさらした鼻水なのか、鼻が詰まっているのか、黄色や緑のドロドロした鼻水があるのか、具体的にお話してください。

もちろんこういう受診は夜間や休日ではなく普通の時間帯で大丈夫です。

嘔吐

吐いた後ケロッとしているかどうかがポイント

病気による嘔吐で一番多いのは、急性消化不良症による嘔吐。夕食に食べたものを夜中に急に吐いたとか、幼稚園から帰ってきたら熱が出てきて昼ご飯をみんな吐いてしまったというような場合です。もちろん、こういうときはたいて突然の嘔吐で気づきます。でも、胃の中に何時間も前の食べ物が残っていたのだから、少し前からはじまっていた消化不良症であることは間違いなさそうです。

ところですぐにあわてないでください。子どもが吐いた後、案外ケロッとしていませんか? たとえば15分、30分おきにお腹の中が空っぽになるまで何回か続けて吐くことはありますが、嘔吐と嘔吐の間は苦しくなさそうで、意外に元気で笑顔も出るようだったら、嘔吐が落ち着くまで少し待ってから、次のステップのホームケアに移ります。

でも、嘔吐した後もまだ苦しんでいるようだったり、あまりにぐったりしているようだったら、重い病気(とくに髄膜炎と腸重積に注意)の可能性があります。ケロッとしないときは要注意です。

ケロッとしないときは髄膜炎と腸重積が心配

嘔吐ではじまる病気の中で、とくに見落とさないように注意しなくてはならないのは、髄膜炎と腸重積です。

このような病気を疑ったときは、水分補給どころではありません。夜間休日でも大至急受診しましょう。小児科(できれば総合病院などの設備のあるところ)を受診してください。

髄膜炎は中枢神経系の感染症なので、激しい頭痛、発熱をともないます。重症の場合は意識がおかしくなります。小さな子は頭痛を訴えることができないので、とにかく機嫌が悪く苦しそうになります。小児科医も嘔吐というと最初は急性消化不良かな?と思うのですが、それにしては機嫌が悪すぎる、頭が痛いのかな?というようなときに髄膜炎を疑うことが多いです。

また、おむつ替えのときに足を持ち上げると頭をとても痛がって激しく泣くようなときは髄膜炎の疑いが強くなります。

腸重積は、生後6ヶ月~2歳ぐらいの子に多く、腸が腸の中にくい込んでよじれてしまうことによる病気で、10~30分ごとにくり返し腹痛があります。最初は急性消化不良症とよく似ていますし、また消化不良症の途中で腸重積になることだってあるので、「消化不良ですね」と言われて帰宅した後でも注意しておいてください。痛がり方がふつうではなく、非常に不機嫌になります。重なりあった腸の部分から出血するため血便が特徴と言われますが、血便は浣腸をしてはじめてわかることもあるので、要注意。発症後24時間以内に病院で高圧浣腸をして腸をもとのように戻してあげないと手術をしなくてはならないこともあります。

嘔吐のホームケア

「嘔吐や下痢のときには水分補給が一番大切じゃなかったの?」と思われるお母さんは多いと思います。もちろんそうなのですが、それは吐いたらすぐに水分をあげなくちゃいけないという意味ではありません。

通常の急性消化不良症は、吐いた後「ケロッ」とすることが多いですが、だからといってすぐに水分をゴクゴク飲ませてしまえば、たいてい吐いてしまいます。最初の2~3時間はさっぱりしたイオン飲料でも吐いてしまうことが多いです。

数時間したら、たいてい吐き気もおさまってくるので、それからチビリチビリと水分を試しにあげてみましょう。イオン飲料(赤ちゃん・小児用が薬局で売っていますが、スポーツドリンクしかなかったら半分ぐらいに薄めるとよいです)、麦茶などを少しずつ、最初は10cc、次は15分おきに、20cc、30ccと、ちょっとずつ増やしながら、植木鉢に水をやるみたいにあげてみると結構うまくいきます。

もし眠ってしまったら、別に朝まで寝かせていても、それで脱水になってしまうわけではないので、目がさめてから水分をあげてみてください。

吐き気止め坐薬を使うタイミングは?

嘔吐のために小児科を受診すると、吐き気止めの坐薬を処方されることがあります。もちろん医師から処方されたものであれば、使ってもいいのですが、「食べるために使う」ものではありません。「なんとか水分をとるため」のものです。

また別の機会に嘔吐があったら、使ってもいいのですが、でも、今度はこれをすぐに使えばいいというものでもありません。神経系の副作用も報告されていますし、乱用はしないでくださいね。

嘔吐の後は下痢になりやすい

ウイルス性消化不良症のゲロまみれの数時間が過ぎ、なんとか水分がちびりちびりととれるようになると、その後、下痢になることが多いです。もちろん病原体のウイルスによっても特徴があり、最初から下痢がひどいこともあるし、嘔吐だけで終わってしまうこともありますが、おおむね「嘔吐→下痢」という順番です。

嘔吐がおさまったと思ったら今度は急に下痢が始まって…となっても、びっくりすることはありません。

下痢だけになれば、口から水分の補給はできますから、とりあえず急ぐことはないです。夜だったらあわてずに、次の日にでも小児科に行ってみてください。

おしっこがでているかどうかをチェック

脱水になりそうかどうかは、おしっこが出ているかどうかでおおよそ判断ができます。でも嘔吐や下痢などの消化不良の症状が始まって最初の数時間で決める問題ではなく、むしろ数時間以上続いた後、脱水になりそうかどうかを判断するのに必要な情報だと思ってください。吐くことばかりに目を奪われず、ときどきおむつに手を入れておしっこをチェックしてください。小児科では尿が出ているかどうか必ず聞かれます。

嘔吐したら点滴が一番大事?

嘔吐のあと、「すぐ点滴をしなければ」と考える保護者の方もいらっしゃいます。たしかに心配になりますし、何か早く対応したくなるお気持ちもよくわかります。

でも実際には、まだ脱水の症状も出ておらず、少量ずつ水分を与えることも試していない段階で点滴を希望されるケースもあります。

嘔吐後に、いったん落ち着いて笑顔も見られるようなら、重い病気の可能性は低いと考えられます。そんなときは、まず水分を「ちびちび」ゆっくり与えることがとても大切です。

この「少し待ってから、ちびちびと水分を与える」というホームケアができれば、多くの場合、自然な回復が期待できます。

お子さんにとっても、すぐに点滴→入院という流れになるより、自宅で安心して過ごせるほうが、気持ちの面でも安定して過ごせることが多いように感じます。

咳こんで吐くようなとき

これは消化不良というわけではなく、むしろ呼吸器の病気ということになります。ただ、その咳を、「吐くほどひどい咳」と思うかもしれないですが、もし食欲がまあまああったり、元気だったり、機嫌が良いようだったら、吐いてしまったからといってびっくりしなくてもいいんです。

子どもは、咳こんだとき、ウッとがまんして吐かないようにしようなんて思わず、後始末のことなんか考えずに吐いてしまいます。それはそれで大変(親が)なんですが…

例をあげると、子どもって鼻水が喉にひっかかっただけで咳こみ、その咳で吐くことなんかしょっちゅうあります。

夜間や休日に急ぐか急がないかは、むしろ呼吸困難があるかどうかで判断します。こちらをご確認ください。

吐いた後少しして熱がでてきた

消化不良症のはじまりは、嘔吐が多いのですが、その後、半日とか1日とかして熱がでてくることがあります。

それ自体は緊急事態ではありませんので、あわてなくて大丈夫です。

水分補給におすすめのORS

嘔吐や下痢のときの水分補給には、よくイオン飲料とか、果汁とか、麦茶などと言われますが、実はもっと良いものがあります。それが経口補水液(ORS:Oral Rehydration Solution)と呼ばれるものです。

これは薬局などで簡単に手に入るもので、

- OS-1(大塚製薬)

- アクアライトORS(和光堂)

- アクアソリタ(味の素)

などがあります。値段もそんなに高くないです。

嘔吐をしたらすぐに飲ませるのはいささか早すぎますが、少し落ち着いたらこのORSをチビリチビリと(例えば最初は10mlくらいから)飲ませてあげればいいと思います。少しずつ増やしてほぼ嘔吐が止まったのを確認したら好きなだけ飲ませてもいいと思います。

下痢だけのときは症状が出てから数時間以内に欲しがるだけの量(例えば100mlくらい)を与え始めるといいです。

嘔吐や下痢がひどいときは点滴しなくてはいけないと思っている方もいらっしゃいますが、重症の脱水以外はこのORSを使った治療が近年は推奨されています。

すぐに病院にいくのではなく、家庭での「ORS」と、「知識」の備えで対応ができるわけです。

家庭で作る経口補水液

ORSがなくてもご家庭で簡単に作れます。

【材料】

- 塩 小さじ1/2 (2.5ml 約2g)

- 砂糖 大さじ1 (15ml 約8g)

- 水 500ml

※大さじはすり切り1杯、小さじは擦り切り1杯を半分という意味

【つくり方】水を容器(500mlのペットボトル)に入れ、塩、砂糖を加え、よく溶けるまで混ぜ合わせる。

突然の嘔吐!ノロウイルスかなと思ったら

ノロでもロタでも、エンテロでもアデノでも……(最近では、こうしたウイルスの名前をご存じの保護者の方も多いですね)、どのウイルスかを特定することよりも大切なのは、「嘔吐したらすぐ救急へ!」と慌てなくてもいい場合がある、ということです。

「急に吐いたのでびっくりして……」とおっしゃる方も多いのですが、嘔吐はたいてい急に始まるもの。夕食を食べた後、夜中に突然吐いてしまったり、幼稚園から帰ってきたら熱が出て、その後に昼食を全部吐いてしまった、というようなケースもよくあります。

最近は、テレビやネットなどで「ノロウイルスが流行!」などと報道されることも多く、不安になるお気持ちもよくわかります。ただ、最初の対応としては、どのウイルスかにかかわらず、基本は同じです。

まずは、お子さんの様子をよく観察してみてください。吐いた後、少し楽そうにしている様子はありませんか?

15~30分おきに数回吐くこともありますが、嘔吐と嘔吐の間に苦しそうでなければ、少し落ち着いて様子を見てみましょう。完全に「元気」とまではいかなくても、クタッとしている程度で、苦しそうでなければ、数時間ほど見守っていても大丈夫なことが多いです。

「様子をみるっていっても、水分をとらせないと心配……」というお気持ちもあると思います。

ただし、吐いた直後に水分を与えると、またすぐに吐いてしまうことがあります。少し時間をおいてから、少量ずつ与えていくのがコツです。嘔吐のホームケアはこちらをご確認ください。

一方で、嘔吐のあともずっと苦しそうだったり、ぐったりしているようなら注意が必要です。とくに 髄膜炎 や 腸重積 などの重い病気の可能性もあります。

「ケロッ」とした様子がまったく見られない場合は、念のため早めの受診をご検討ください。

下痢はあってもいいしなくてもいい

ノロウイルスは、下痢よりも嘔吐のほうが目立つことが多いです。

(ただし、赤ちゃんでは初めての感染だと、下痢だけが見られることもよくあります)

嘔吐のあとに下痢が始まるのは、よくあるパターンです。驚かれるかもしれませんが、これはごく自然な経過です。

嘔吐がおさまって下痢だけになった場合、クリニックでは整腸剤を処方して様子を見ることがほとんどです。

また、嘔吐が止まり、しっかり尿が出て、食欲も戻ってきた場合は、あまり厳しく食事制限をする必要はありません。

無理に食事を我慢させてしまうと、かえって下痢が長引いてしまうこともあります。

中には、嘔吐だけで下痢はほとんどなかった、というケースもあります。

遅れて微熱が出ることがある

ノロウイルスについて、もうひとつ知っておくと安心なのが「熱の出方」です。

ノロウイルスでは、熱があまり出ないことも多いのですが、吐いたときではなく、1日ぐらいたってから38℃くらいの熱が出ることがあります。

これは、いわゆる「微熱」で、ちょっとだるそうにしているだけ、という場合がほとんどです。あまり心配しすぎなくても大丈夫です。

ふつうの経過であれば、2日もすれば自然に元気になることが多いです。

「じゃあ、星川小児クリニックは受診しちゃいけないの?」と思われるかもしれませんが、そんなことはありません。

もちろん、心配なときはいつでもご相談にいらしてください。

ただ、症状の流れや対応の目安を知っておくと、おうちでも落ち着いて対処できることがたくさんあります。

そんな理由から、今回のようなお話をご紹介させていただきました。

嘔吐物の処理方法

ノロウイルスなどの感染症が疑われる場合、嘔吐物の処理はとても大切です。処理の際は、使い捨てのマスク・手袋・エプロンなど、体を覆えるものを用意しましょう。

STEP

嘔吐物をしっかり覆います

ペーパータオルや新聞紙などを嘔吐物の上にそっとかぶせます。

STEP

消毒剤をかけて、しばらく置きます

・次亜塩素酸ナトリウム(1000ppm)※ をペーパータオルにかけ、5〜10分ほど放置します。

・あるいは、85℃以上の熱湯を1分以上かけるのも効果的です。

※市販の「キッチンハイター」や「ハイター」(塩素系漂白剤)を使う場合は、

ペットボトルのキャップ2杯(約10ml)を水500mlに混ぜると、ちょうど1000ppmになります。

STEP

ふき取り消毒を行います

放置の後は、次亜塩素酸ナトリウム(200ppm)を使って、嘔吐物をふき取ります。

※ふき取りは、外側から内側に向かってが基本です。

※200ppmは、キッチンハイターのキャップ1杯(約5ml)を水1L(または1250ml)に混ぜればOKです。きりのいい分量として、水1Lでも十分です。

STEP

処理したものを密封します

使用したペーパータオルや手袋などはビニール袋に入れてしっかり密封します。

袋の中にも、少量の1000ppmの次亜塩素酸ナトリウムを入れておくと安心です。

トイレや床が汚れた場合

トイレなどが汚れたときは、200ppmの次亜塩素酸ナトリウムでふいた後、10分放置してください。

※金属部分は塩素で傷むことがありますので、最後に水でしっかりふき取ってください。

カーペットなどの布製品が汚れたとき

できるだけ吐物を取り除いたあと、スチームアイロンなどで熱消毒をすると効果的とされています。

【注意】アルコール消毒はノロウイルスやロタウイルスには無効です。

下痢

下痢だけならあわてないで

下痢をしているというだけでは、夜間にあわてるような緊急性はありません。しかし、腹痛が続いて苦しがっていたり、水分が十分にとれずぐったりして半日以上尿が出ないようなときは、早めに救急外来を受診してください。

それから、粘液や血液が混じった便、黒っぽい下痢便が出てきたようなときは、腹痛がひどくなくても、早めに小児科にみせてください。夜間にあわててというほどではありませんが、翌日にはみせてください。このような場合は細菌性下痢症の可能性があり、たいてい便の細菌培養を行います。

ただし、「お腹がとても痛い」で説明した生後半年~2才ぐらいの子に多い腸重積症も血便(いちごジャムのような感じになります)が特徴のひとつで、これは緊急事態。でもこの病気であれば、激しい腹痛が間欠的にきますので、機嫌がかなり悪いはずです。

水様性の下痢の場合、高熱もなく、尿が十分出ていて、元気であれば、2~3日家庭で様子をみることもできますが、続くようであれば受診してください。その際、食欲がなければ水分の補給に気を配ってください。そんなときにはORSという経口補水液がおすすめ(嘔吐のタブを参照)です。

白い下痢は怖い?(ロタウイルスだったら大変?)

冬から春にかけて、白っぽい便が特徴のロタウイルス感染症が乳幼児の間で毎年流行します。そんなとき、ちょっとでも白っぽい下痢便をみただけで心配になってしまう方がいますが、色が白いからその下痢は危険だということではないんです。ロタウイルスによる下痢は比較的重いので有名ですが、逆に軽く済むこともよくあります。点滴なんかしないで終わる子のほうが実はずっと多いのです。ロタウイルスだからといって、特効薬があるわけではありません。あわてずに、やはり全身の状態、子どもの元気さで判断してくださいね。

白い下痢だと思ったらすぐに救急外来に行くよりも、ORS(経口補水液)を買ったり準備したほうが良いです。

変な便だと思ったらおむつを持ってきてください

うんちがいつもと違って変だなと思ったら、赤ちゃんだったらうんちをしたおむつを見せてください。一見してこれなら大丈夫と言えることもあります。また、また、どんなウイルスが原因かを調べたり、細菌培養の検査などが必要なときは、その便を使ってすることができますよ。

便秘

便秘のときや、お腹がとても痛いとき

とりあえず浣腸をしてみましょう(高度の栄養障害障害のある児の場合は避けた方がよいことがありますが普通の子どもは大丈夫)

子どもが「お腹が痛い」と言っているときって、本当に痛いのかどうかよくわからないことがありますね。咳をしたときなんかにも、「お腹が痛い」と表現する子もいます。でも、とても痛いときはやっぱりお腹をかかえるような感じで痛そうな表情になるものです。ここでは子どもが急に腹痛を訴えたとき、明らかにお腹が痛そうなときのことをイメージしてください。

そのときは、便秘のときと同様にとりあえず浣腸をしてみるという手があります。便意があり、そのためにお腹が痛がっているときはもちろんですが、はっきりしなくて困ったときにも浣腸は役立ちます。

小さな赤ちゃんはまず綿棒浣腸ですが、少し大きくなったら(1歳以降が目安)市販のグリセリン浣腸(乳幼児用10ml、小児用20ml)を常備薬として用意しておくとよいでしょう。

浣腸をしてどんな便が出てくるか、また腹痛がおさまるかどうかで、判断します。こどもの腹痛は、かなりの部分が浣腸で解決します。

浣腸の方法

綿棒浣腸

オリーブ油やベビーオイルなど、潤滑油になるようなものに綿棒を浸し、ゆっくり赤ちゃんのおしりの穴に入れてください。

先のやわらかいところよりもうちょっと入るくらいで、まっすぐというよりは斜めに入れて直腸の壁を刺激するような感じがいいです。そして、おしりの穴から2センチメートルくらいのところで綿棒をやさしくクルクルと回してください。あまり強く動かすと傷つけてしまいます。やさしくやったのにちょっと出血しちゃったということもたまにありますが、心配しなくても大丈夫です。

すぐに反応することもありますが、数分間、綿棒刺激を続けてあげてはじめて反応することもあります。時々お腹のマッサージもしながら様子をみてください。

グリセリン浣腸(イチジク浣腸)

グリセリン浣腸の軸の細い部分にオリーブ油などの潤滑油をつけて、市販の子ども用のものなら細い部分が隠れるくらいまでおしりの穴に挿入します。クリニックで処方してもらうグリセリン浣腸の中にはやや長いものもあります。どのくらい入れたらいいのか目安は確かめておきましょう。

先が入ったら、丸い部分をぎゅっと絞って中の液を入れます。液が入ったらしばらくティッシュなどで押さえておいてください。小さい子だと難しいのですが、ちょっと便意をがまんしてから排便するほうがうまくいきます。

浣腸をしてみて

1.下痢便が出てきた

普通便や固い便を先頭にして、その後下痢便がでてくることが多いです。つまり便が栓の役割をして、後ろから下痢便が押していたわけですね。栓を抜いてとりあえず腹痛が和らぐと思います。

腹痛も和らぎ、ただ下痢をしているというだけならば、夜間休日の救急外来を受診する必要はありません。

2.浣腸をしたら固めのコロコロ便が出てきた

これは便秘による腹痛だったようですね。浣腸のあと、すっきりするはずです。

これですっきりすれば夜間休日の救急外来を受診する必要はありません。ただ、結構便秘がクセになっている場合は、悪循環をとってあげないといけないので、お時間のあるときに昼間の普通の外来で相談してください。

あわせて読みたい

慢性便秘(遺糞症も含む)

「うちの子、ちょっと便が出にくいだけ」と思っていませんか? 便秘で悩んでいるお子さんは意外に多いのですが、実際には「悩んでいる」というよりも、「こんなもんかな…

3.血便が出てきた

生後半年~2才ぐらいの子に多いのですが、腸重積症の可能性があります。夜間休日でも小児科(できれば総合病院などの設備のあるところ)を受診してください。

4.浣腸をしても腹痛が全然良くならないとき

腹痛が全然よくならないときには、急性虫垂炎(盲腸)その他急ぎの病気の可能性もあります。このような場合には、夜間休日ならば救急外来を受診してください。

あわてる必要はないが気軽に小児科に相談を

赤ちゃんは1日何回も便をすることが多いですが、生後2か月もすぎると、急に便の回数が減ってくることがあります。数日便が出なくても平気でいるなんて信じられないかもしれませんが、お腹もやわらかく、機嫌もよく、ミルクも良く飲んでいるようだったら、それは単に間隔があいているだけで便秘とは言えないと思います。夜間や休日にあわてることもありません。普通の診療時間に相談してください。ちょうど便を出そうとして力んでいたり、ちょっと不機嫌だったら、お腹のマッサージをしたり、綿棒浣腸を試してみてもいいと思います。

それと、出てくる便がコロコロだったり、固くて大きい便が出て、排便をするときにとても苦しいようだったら、毎日少しずつ出ていてもそれは便秘です。救急外来まで行く必要はないですが、かかりつけを受診してください。

けいれん(ひきつけ)

典型的な熱性けいれんは緊急事態ではない

小さな子は脳の発達が未熟なので、熱が急激に上がったという変化についていけず、ときにけいれんを起こしてしまうことがあります。これを熱性けいれんといいます。日本人は比較的多く、5%ぐらいのお子さんがこの熱性けいれんを起こします。でもほとんどのお子さんが5分以内でおさまり、後遺症もありません。つまり、典型的な熱性けいれんは緊急事態ではありません。では典型的な熱性けいれんとはどのようなものでしょうか?

- けいれんが10~15分以内でおさまる

- 38.5℃以上の発熱がある

- けいれんはその日は1回だけで反復しない

- けいれんは左半身右半身の差があまりない

- はじめてのけいれんを起こしたのは生後6か月以上~4才ぐらいまで

- けいれんの後は意識が回復する(けいれんの直後はしばらく眠ってしまうことも多いので判断が難しいことがありますが、体がやわらかく、顔色も良く、いつもと同じに戻れば大丈夫)

- 嘔吐がない

- けいれんがおさまった後は、手足を自由に動かすことができる

以上の条件にすべてあてはまれば、ほぼ典型的な熱性けいれんと考えてよいでしょう。そうでない場合は、夜間休日であれば救急センターを受診することになりますが、すでにけいれんがおさまって意識も回復していれば、救急車を呼ぶ必要はありません。

また、よく高熱が急に出てきたときなど、ゾクゾクして手足がピクッとふるえるようなことがありますが、これは悪寒です。けいれんと思って心配されるときがありますが、意識があればけいれんではありません。

けいれんがおきたときの対処法

STEP

静かに寝かせる

嘔吐することがあるので、顔を横にむけて寝かせてください。固くなっているときは無理にしなくてもいいです。衣服を少しゆるめて、そっとしてあげてください。

STEP

口の中にはものを入れない

舌を噛むようなことはありません。それよりも押し込んだもののために窒息することのほうがずっと怖いのです。

STEP

けいれんの様子をおちついて観察

体のどの部分からはじまったのか、左右の差はなかったかなど。

STEP

5~10分以上続く場合は救急車

通常は5分以内でおさまりますが、それ以上続くときは救急車を呼びます。

発疹・じんましん(ブツブツ)

急ぐブツブツ、急がないブツブツ

皮膚にブツブツが出てくると、びっくりしますよね。

感染症によるものや、アトピー性皮膚炎のような慢性的な皮膚のトラブルなど、原因はさまざまですが、ここでは「急に出てきたブツブツ」について、受診の目安を簡単にお話ししたいと思います。

発疹なのか、じんましんなのか、見た目だけでは区別がつかないことも多いので、ここではざっくり「ブツブツ」と呼びます。

こんなときは、夜間に急いで受診しなくても大丈夫

皮膚にブツブツが出てきたとしても、かゆみや発熱、ぐったり感などがなく、普段通りに過ごせているようなら、夜間に慌てて救急を受診する必要はありません。

でも、こんな症状があれば要注意です

- じんましんが全身にどんどん広がっていく

- かゆみが強くて眠れない

- ゼーゼー・ヒューヒューといった呼吸の苦しさがある(ぜんそくのような症状)

このような症状が見られる場合は、早めに医療機関を受診したほうが安心です。

熱とブツブツが一緒に出ているとき

発熱に加えて発疹が出ることは、子どもによくある症状のひとつです。

比較的元気があって食事や水分もとれていれば、夜間に急いで受診しなくても大丈夫なことが多いです。

ただし、発疹は重要なサインのこともあるため、翌日にはかかりつけの医師に相談してみましょう。

発疹の出方をもとに、必要があれば検査や診察の方向性を決めることがあります。

ぐったり+高熱+発疹があるとき

元気がなく、ぐったりしている状態で高熱と発疹がある場合は、もう一度早めに小児科を受診することをおすすめします。最初は風邪かな?と思っていても、「川崎病」などのように早期の診断と治療が重要な病気が隠れている可能性もあります。

また、麻疹(はしか)などの感染症の可能性がある場合もあり、予防接種がまだのお子さんでは特に注意が必要です。

医療機関に着いたら…

発疹がある場合は、受付時に必ずスタッフへお知らせください。

感染の可能性がある病気のこともあるため、必要に応じて隔離スペースへのご案内など、安全な対応を取らせていただきます。

突発性発疹ってどんな病気?

この病気の原因は、ヒトヘルペスウイルス6型または7型というウイルスです。

生後6か月~1歳6か月くらいの赤ちゃんに多く、初めての発熱がこの病気だったというケースもよくあります。

- 発熱が数日続く(通常2~3日)

- でも、熱のわりに元気がある

- 食欲もそれほど落ちない

- 咳や鼻水など、風邪っぽい症状はあまり目立たない

このような様子を見て、「突発かもしれませんね」とお伝えすることがあります。

これは、症状のわりに比較的軽い印象があるときに、可能性としてお話しすることが多いです。

熱が下がってから出てくる「発疹」

突発性発疹では、熱が下がったあとに全身に赤いブツブツ(発疹)が出てくるのが特徴です。

この発疹が出てくるころになると、なぜか機嫌が悪くなることが多いのですが、これも突発性発疹のよくある経過のひとつです。

突発性発疹には特別な治療薬があるわけではありません。

そのため、「様子をみましょう」とお話しすることが多いのですが、初めてのお熱のときはそれだけじゃ不安ですよね。

ただ、こうした病気でもある程度の「予想ができる」と、保護者の方も安心しやすいのではないかと思います。

インフルエンザ

インフルエンザの予防接種

有効率はおおよそ30~40%と考えられます。

おすすめしたい年齢は1歳~3歳の低年齢児。それはやはりその年齢層には「脳炎脳症」が多いからです。

ですが、残念なことに予防接種が脳炎脳症を予防するという明確な根拠になるデータはありません。

しかし、200例以上の脳炎脳症の患者さんが発生した年に予防接種をしたのに脳炎脳症になったという児がひとりもいなかったという年もあります。

できれば特に1~3歳ぐらいの低年齢児にはインフルエンザの予防接種はおすすめしたいと思います。

その他に、熱性痙攣の既往歴のあるお子さんや、呼吸器などに基礎疾患のあるお子さんにはおすすめしています。

熱性痙攣の既往歴のあるお子さんにインフルエンザの予防接種をすすめる理由

インフルエンザに罹患すると高熱が出るので、痙攣が起こりやすくなります。その「時点」でその状態が「脳炎脳症」の初期症状ではないと断定するのは大変難しいのです。もちろん多くはただの熱性けいれんなのですが・・・

もちろん、予防接種が脳炎脳症を予防するという確証もありません。ですが、そういう場面では「脳炎脳症を起こした人のほとんどがインフルエンザの予防接種を受けていなかった人たちだった」という年もあったということもよりどころになるものです。

また、ダイアップの予防投薬(発熱時に使用)も、この時期はやや早めにしてもいいと思います。

ただ、ダイアップを使用するとボーっとする児もいるので、脳炎脳症を疑う場合その意識レベルを正確に把握できなくなるので反対の立場をとる先生もいます。

インフルエンザの予防接種は、卵アレルギーのある子は受けられないか

ほとんどの場合は大丈夫です。問題になるのは、卵でショックを起こすような方の場合ですが、インフルエンザワクチンに含まれている卵成分はごくわずかで、アレルギー反応を引き起こすことはまずないという考え方が一般的です。例えば次のような場合はまず問題ありません。

- 卵の二次製品を食べると口のまわりが赤くなる

- 母乳(お母さんが卵除去をしているわけではない)を飲んでいるが卵アレルギーかもしれないと言われている

- 血液検査で卵アレルギーと言われ、卵を中止したら症状が改善した。(つまりその前は多少なりとも入っていた)

他にもいろいろなケースがあると思いますが、事前に診察という形でご相談にいらしていただければと思います。

0歳児は受けたほうがいいのか

専門家によっても意見がわかれます。

インフルエンザのワクチンが脳炎脳症を予防あるいは発症の確率を下げるという証拠はありませんが、1~2歳が最も脳炎脳症の発生率が高いことを考えると、予防注射を接種する時期にはまだ1歳になっていないが、流行期には1歳になっているような児にはすすめてもよいのではないかと思います。

また、0歳児でも脳炎脳症が無いのではなく、件数は1歳よりは少ないものの、発症する児もいますし、その多くが乳児期後半の児であることを考えれば、流行期に生後9~11ヶ月を迎える児なども1歳の児とリスク的には変わらないのではないかとも考えられるわけです。

そのようなわけで希望する方は生後6ヶ月以上のお子さんからはインフルエンザワクチンの接種をさせていただいております。

予約したいのだけどどうすればよいのか

インフルエンザワクチンは他のワクチンと違い、事前の予約が必要です。

毎年夏頃にはサイトでご案内を作成します。

かかりつけ医としては、希望される方にはできるだけ接種させていただきたいと思いますが、「みんながしているからしよう」ではなく、サイトを読まれて、接種の意義なども理解された上でのご予約をお願いします。

疑問点は、ご遠慮なくナースまでお聞きください。(もちろんナースでお答えできないことは医師がお答えいたします)

インフルエンザ脳症

ここでは、インフルエンザ脳症の初期症状をお話しします。(厚生労働省の班会議の報告から一部引用します)

インフルエンザ脳症の初期症状は、

です。

けいれんは、短いものもありますし、20分以上続くものもあります。回数も1回だけのことも、繰り返すこともあります。

意識障害は、簡単にいうと眠ったようになってしまい、呼びかけや痛みで刺激をしても目が覚めないような状態のことです。何となくボーっとしているとかうとうとしているというような場合もあります。

異常行動というのは、ふだんとは全然違うおかしな行動で、様々なものがあります。動物やアニメのキャラクターがやってくるなどという幻視、幻覚を中心とした意味不明の行動です。お母さんがそばにいるのに、お母さんを捜し回るとか、意味不明の言葉をしゃべったり、理由もなくひどくおびえたりします。

インフルエンザ脳症では、このような症状が熱が出てすぐに出現することが多いので、発熱→けいれん→意識障害→異常行動 が、起きたときは、インフルエンザ脳症の始まりである可能性があります。

ただし、けいれんがあるといっても高熱があるのですから、ただの「熱性けいれん」かもしれません。

また、ボーっとしているとか、うとうとしているというのは子どもだったら熱のときによくあることかもしれません。

異常行動といっても、これも「熱せんもう」といって脳症でなくてもインフルエンザのとき、高熱のときにはよくあることともいえます。しかし、けいれんが長く続くなど、上記の症状が重なったときには、脳症の可能性がありますので、早めに大きな病院に受診することが必要です(ほとんど入院になるので時間的なロスを考えるとクリニックを経由しないほうが良いと思います)

タミフル

以前はインフルエンザの薬はなかったので、インフルエンザにかかったかなと思ったときは、まずは家で安静にして様子をみるしかなかったのですが、最近はインフルエンザに効く抗インフルエンザ薬(タミフル)があります。発熱が始まってから48時間以内に飲み始めると解熱までの期間がやや短くなります。しかし、脳炎脳症は非常に早期に急激に起こることもあり、タミフルを急いで飲んだところで脳炎脳症にならなくて済むとは考えられていません。まだ新しい薬なので、副作用についての十分に議論しつくしてはいないのですが、おおむね副作用のあまり無い薬だと言えると思います。ただし、1歳未満の乳児には投与しないでほしいと薬剤メーカーは呼びかけています。もちろん必要性がはるかに上回ると判断されるときにまで、乳児だから処方してはいけないというものではありません。今のところまだ慎重に使うべきだと考えられていることもあり、また、とくに小児は、成人と違って関節痛、悪寒などの典型的な症状が出にくいこともあり、インフルエンザの検査をした上で、年齢や症状の程度を考えながら使うことが多い薬です。

インフルエンザの検査

発熱してすぐだと検査をしても意味がないことが多いです。

インフルエンザシーズンの1~4月に高熱がでると、すぐにインフルエンザかどうか検査をしてほしいという方が多くなります。たしかに、抗インフルエンザ薬(タミフル)の効き目を考えれば発症後早めに使いたいという気持ちもわかるのですが、ただ早く検査をすればよいというものでもありません。その理由をお話しましょう。

実は、発熱してすぐだと、本当はインフルエンザなのに陽性に出ないということも多いのです。だいたい発熱から24時間ぐらいたつと検査の信頼性はよくなります。なので、あわてて来た方に「今日は検査はやめておきましょう」ということもあります。健康保険で何回も検査するわけにもいかないし、ちょうど良いタイミングを狙う必要があるのです。もちろん、今後検査の感度が上がれば早期に検出することも可能になるかもしれませんが、今のところ最低でも12時間ぐらいはあけてから検査をしたいと思います。

インフルエンザの予想される経過

下がったと思った熱がもう一度上がることが多いです。

インフルエンザのふつうの経過の中で、特徴的なのは熱の形です。

3日ほど高熱が続いた後、4日目ごろにいったん熱がやや下がることが多いのですが、5日目にまた熱が上がることがあります。ちょうどこのころは咳も増えてくるころで、肺炎にでもなったのかしらと心配になります。

もちろん、肺炎だけでなく、気管支炎、中耳炎といった合併症もあり得るので、インフルエンザという診断がすでに確定していても「何か悪化しているようだ」というときには、再診してもらったほうがいいと思います。でも、インフルエンザであれば「熱が5日目ごろにまた上がる」ことは予想される経過なのです。そのことは、初診のときにご説明しますね。ですので、その2回目の発熱だけが心配なのであれば、そのことで夜間や休日に慌てる必要はありません。

それから、咳は結構しつこくて、さらに2週間ぐらい続くこともまれではありません。比較的元気で、1日目2日目よりは全体として十分良くなってきたなと思えるならば、気になるなら再診をときどきしながらゆっくりと回復を待つというイメージでいいと思います。

誤飲・事故・ケガ

普段から、子どもの周りには危険なものを置かないことがたいせつですが、もし誤飲をしてしまったら、まずはあわてないこと。

のどにものを詰まらせているようなら、上体を下向きにして、背中を叩いて吐かせるのが第一。それでものどに詰まっていたり、何を飲み込んだかわからないとき、中毒の心配があるときは、大きな病院へ。

誤飲

すぐに大きな病院を受診しなくてはならないもの(吐かせない)

- 灯油・ガソリン(何もとらせてはいけない)

- マニキュア・除光液(何もとらせてはいけない)

- 液体蚊取り(何もとらせてはいけない)

- 塩素系漂白剤(水分をとらせてもよい)

- 洗浄剤(トイレ・排水パイプ用)(水分をとらせてもよい)

- 生石灰(水分をとらせてもよい)

※水分をとらせてもよい に関しては飲ませることは必須ではありません。 痛みや吐き気等があると飲ませたときに吐くリスクがあります。

すぐに大きな病院を受診しなくてはらなないもの

- ボタン電池(何もとらせてはいけない)

- 複数の磁石(何もとらせてはいけない)

- 釘・画鋲など鋭利なもの(何もとらせてはいけない)

- たばこ(2cm以上)(何もとらせてはいけない)※2cm以下なら自宅で様子をみましょう。

- ホウ酸団子(水分をとらせてもよい)

- 香水(5ml以上)(水分をとらせてもよい)※なめた程度なら自宅で様子を見ましょう。

- しょうのう(防虫剤)(何もとらせてはいけない)

- ナフタリン(牛乳を飲ませてはいけません)

- 油性絵の具(牛乳を飲ませてはいけません)

少量であれば、あまり心配しなくてよいもの

- 紙

- クレヨン

- 水彩絵の具

- 粘土

- シャボン玉液

- 化粧水

- クリーム・口紅

- 石けん

- シャンプー

- 台所用洗剤

- 芳香剤

- シリカゲル

- 蚊取り線香

- パラジクロロベンゼン(防虫剤)

参考:子どもの予防可能な傷害と対策|公益社団法人 日本小児科学会 JAPAN PEDIATRIC SOCIETY

中毒110番

一般専用電話(365日24時間)(情報提供料:無料)

大阪中毒110番 :072-727-2499

つくば中毒110番:029-852-9999

神奈川県医師会中毒情報相談室:045-262-4199

頭を打った

子どもが頭をぶつけることはよくあることです。ぶつけたとき大声で泣いたりして、心配になってしまうこともあるかもしれません。でも大声で泣くのはびっくりしたからで、元気な証拠。むしろすぐに泣いてくれた方が安心できます。泣きやんだあとでケロリとしていれば特に問題はないと思います。

でも数日間は慎重に様子をみてあげてください。ことばが不明瞭になったり、ふらふらしていたり、痛みが続いているようだったり、なにか普段と違うなと思ったら、脳神経外科などがある総合病院につれて行ってください。

頭を打ったときのチェックポイント(どんなときは病院に連れていくべきか)と対処法

次のようなときは要注意。脳神経外科のある病院へつれて行ってください。

- まったく泣かず、意識がない

- 嘔吐やけいれんがある(明らかにびっくりして泣きすぎて吐いただけというのは少し様子をみても良い)

- 打ったところがへこんでいる

- 鼻や耳から出血している (打撲のための少量の鼻血は大丈夫です)

応急処置

冷たいタオルで冷やしてあげる。出血があるときはこめかみのところを圧迫します。

頭部打撲後の家庭での観察項目

子どもの頭部打撲では、受傷直後に症状が出にくい場合も多く、最低6~12時間は自宅安静と十分な保護者の観察が必要です。(24時間たてばひとまず安心と思っていいでしょう)

たとえ診察を受けた後でも、下記の症状が認められたら、再度医療機関を受診してください。

【とりあえず当院でも良い症状】

- いつもと異なる症状(何となく変、元気がない、など)

- 発熱

- 嘔吐

【大きな病院のほうが良い症状】

- 名前と場所に関する物忘れ

- よく寝てばかりで、眠気が強い

- 起こしても起きられないほど睡眠する

- だんだんほどくなる頭痛(起きていられない)

- けいれん(目つきが変なときも含む)

- 真っ直ぐ歩けない(ふらつく)四肢の動きが変

- 血性や透明な液体が耳や鼻から流れでてくる

- 眼が見づらい・二重にみえる(複視)

- 顔や手足に力が入らない(脱力)、しびれを訴える

- 首を痛がる(上下・横に動かせない)

頭を打ったことは1週間~10日間は忘れないようにしてください。突然、吐いたり、顔色不良になった場合は、慢性硬膜下血腫という後から頭蓋内に血液がたまってしまう病気があるので受診が必要です。

やけど

とにかく水でしばらく冷やして、それから状態をみて病院へ

家庭ではやけどもよく起こる事故のひとつです。やけどをしたら、とにかく流水や氷水で10分以上は冷やしましょう。流水はあまり強くしないでくださいね。

服を着たままやけどした場合は無理に脱がせないでください。

やけどの程度は3つに分けられます。皮膚が赤くなるのが第1度、水疱ができるのが第2度、黒く焦げたり白くなったりするのが第3度です。第1度や第2度で範囲が小さいときは、薬を塗らず、普通の時間に皮膚科を受診してください。第3度のときや、範囲が大人の手のひらより広いときは、急いで大きな病院へ行ってください。

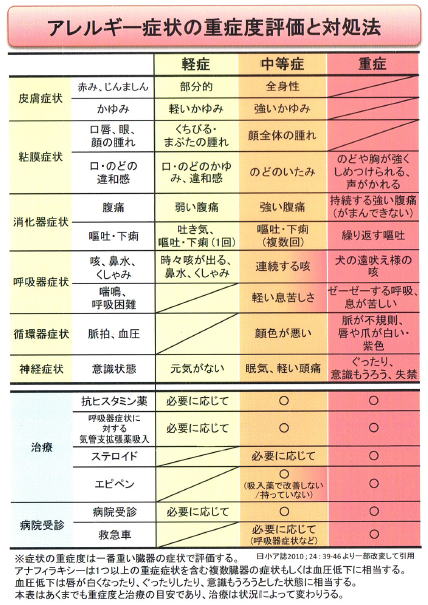

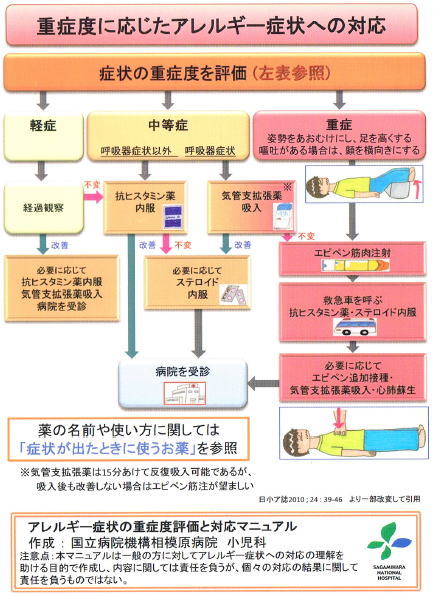

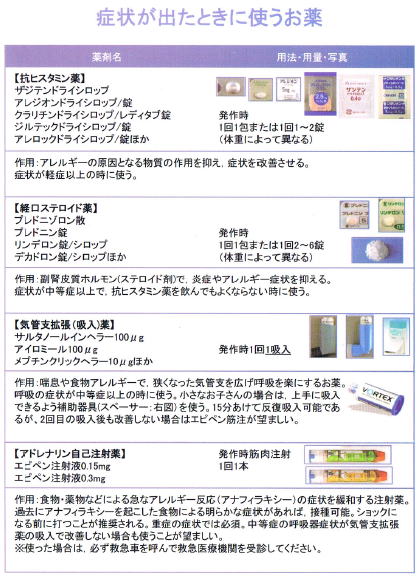

このページは、「アレルギー症状の重症度評価と対応マニュアル」(作成:国立病院機構相模原病院小児科)を引用しました。

その注意点として、『本マニュアルは一般の方に対してアレルギー症状への対応の理解を助ける目的で作成し、内容に関しては責任を負うが、個々の対応の結果に関して責任を負うものではない』と明記されています。

このマニュアルは、著作権は特になく、引用を明記していただければかまわないと言っていただけましたので、当院のホームページにも引用して掲載させていただきました。

とても良くまとまっているので、スマートフォンでも読めるように編集させていただきました。ここに御礼を申し上げます。

救急外来の正しい利用について

~保護者のみなさまへ、大切なお願い~

救急外来は「ふだんの診療」とは違います

夜間や休日の「救急外来」は、急に体調が悪化したときに、命に関わるような状態かどうかを判断し、応急処置を行う場所です。

そのため、昼間の通常診療と同じように複数の症状に対応したり、長めの薬を処方したりすることはできません。

「救急外来はいつでも気軽に受診できる便利なところ」と思われてしまうことがありますが、本来、緊急性のあるお子さんを最優先に診るべき場所です。軽症の患者さんが多数受診されると、本当に急ぎの対応が必要な方への診察が遅れてしまうことがあります。

もちろん、夜になって不安になったときや、「この症状で様子を見てよいのかわからない」と感じたときには、遠慮なく受診してください。その際には、救急外来の目的をご理解いただいたうえでご利用いただけますと幸いです。

#7119で受診するべきかどうかの相談ができるので活用するのもいいと思います。

横浜市救急相談センター

急な病気やけがで受診の相談をしたいときは…

#7119 (携帯電話、PHS、プッシュ回線の固定電話)

または 045-222-7119

電話機の「1」を選択すると、そのとき受診可能な病院・診療所の案内(年中無休24時間対応)

電話機の「2」を選択すると、病院や診療所へ行ったほうがいいのか?、救急車を呼んだほうがいいのか?などのご相談ができます。

ただし、薬の飲み方の質問や、現在かかっている病気の健康相談、セカンドオピニオンなどについては相談できません。

この事業に関するお問い合わせは、横浜市医療局 救急災害医療担当 045-671-2465 までお願いいたします。

救急外来では薬が「1日分だけ」なのはなぜ?

救急外来では、必要であれば最低限の薬(通常1日分)を処方し、翌日にはかかりつけの小児科を受診していただくようお願いしています。

「たった1日分?また明日も病院に行かないといけないの?」と不便に感じるかもしれませんが、救急外来はあくまで「つなぎ」の役割。治療方針を決める場所ではなく、応急処置をする場だからです。

また、救急外来の医師はお子さんの既往歴や体質を詳しく知らないことが多いため、長期の薬を処方するのは適切ではないこともあります。

「薬のおかげで良くなった」は思い込みかも?

夜中に熱が出て救急外来で薬をもらい、朝には下がっていた…

この経験から「また早めに薬をもらえば治る」と思い、何度も救急外来を利用される方もいらっしゃいます。

ですが、小児のかぜの多くはウイルス性で、薬が効いて熱が下がったのではなく、自然に下がっただけということもよくあります。

救急外来では、「今回の症状は薬がなくても大丈夫そうです」と説明を受け、「それなら安心」と納得されて帰られる方も多くいらっしゃいます。

救急外来では、こんな伝え方がおすすめです

不安なときに受診されることは悪いことではありません。ですが、医師に意図がうまく伝わらず、不要な薬を処方されたり、誤解が生じることもあります。

たとえばこんなふうに伝えていただけると、医師もとても助かります。

「今日の症状は、熱と嘔吐が1回で、水分もなんとかとれています。経験が少なくて、このくらいなら家庭で様子を見ていいのか、受診すべきか迷って来ました。もしこの程度なら救急外来に来なくてもよいということであれば、次回から自信をもって家で様子を見られそうです。」

このように受診の目的を丁寧に伝えていただければ、医師も適切に対応できますし、必要以上の薬を出すことも防げます。ご家族にとっても、ただ「薬をもらう」よりも、「安心と判断のポイント」を得て帰れることの方が、今後の育児にとって財産になります。

かかりつけ小児科との関係がとても大切です

ふだんから診てもらっている「かかりつけ医」は、お子さんの体質や既往歴、これまでの治療の経過をよく知っている存在です。だからこそ、症状が悪化したときや判断が難しいときにも、より適切な診断や対応ができます。

救急外来の医師からは「翌日にはかかりつけを受診してください」と案内されることが多いのですが、これは「病気の初期対応が適切だったかどうか」を確認し、「今後どうすればよいか」を一緒に考えるためにも大切なことです。

ぜひ日ごろから信頼できる小児科医を見つけていただき、気になることがあれば、診察の際に遠慮せず質問し、家庭での対応方法や、受診の目安を知っておいてください。そうした日常診療があってこそ、救急外来の適切な利用につながります。

医療費助成とモラルの関係

現在は多くの自治体で乳幼児の医療費助成制度が整っており、時間外に救急外来を受診しても自己負担がない場合もあります。もちろん、この制度は病気の子どもを抱える家庭にとって非常にありがたい制度です。

一方で、「どうせ無料だから」と、急ぐ必要がないことがわかっていても救急外来を利用する方が増えているのも事実です。これは医療現場にとって大きな負担となり、本当に必要な方への医療提供が遅れてしまう原因になります。

医療は誰かの税金や保険料によって支えられています。制度を持続可能なものとするためにも、受診する側のモラルがとても大切です。すべての子どもたちが、必要なときに必要な医療を受けられるよう、救急外来の正しい利用について、みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。